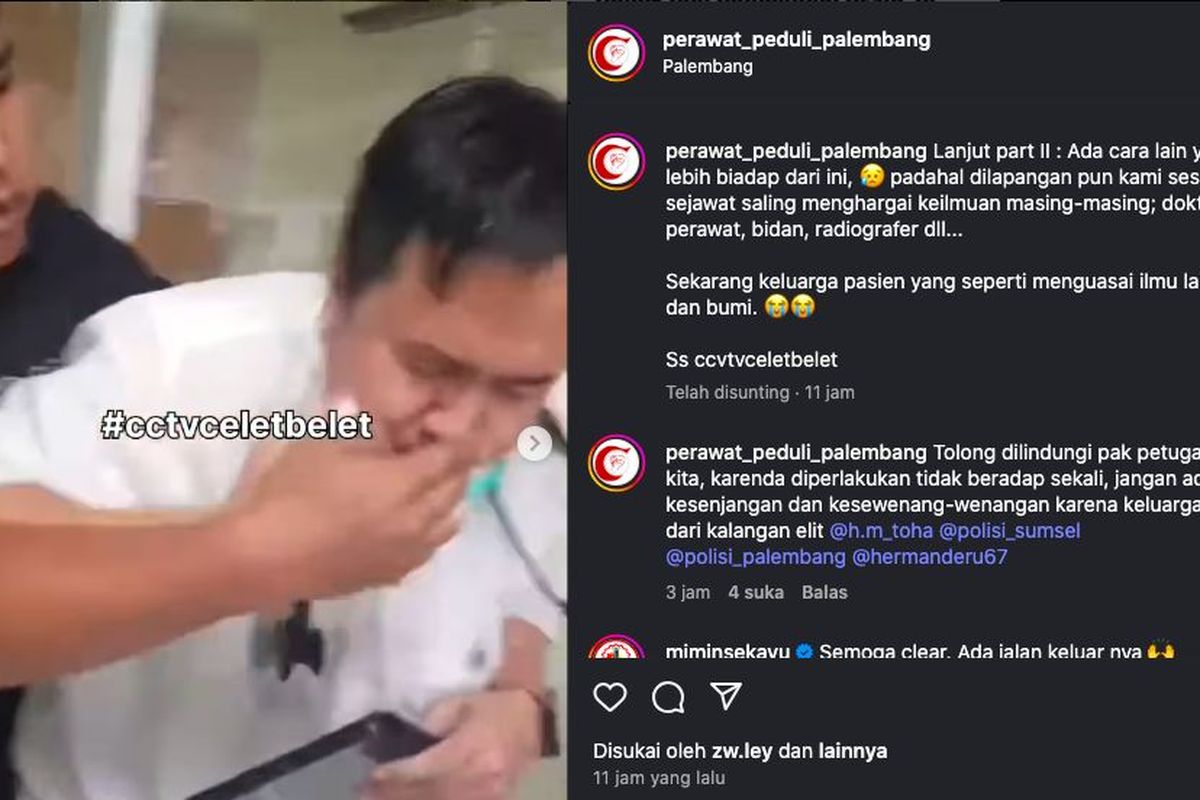

VIDEO yang viral memperlihatkan seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Sumatera Selatan, dipaksa membuka masker dan dihujani makian oleh keluarga pasien di ruang VVIP. Insiden ini memantik gelombang protes, mengingatkan kita bahwa tenaga medis—yang seharusnya dilindungi—justru kerap menjadi sasaran kekerasan di tempat mereka bekerja.

Tindakan semacam ini tidak bisa dibenarkan, apa pun alasannya. Emosi, kekecewaan, atau ketidakpuasan bukan pembenaran untuk merendahkan martabat seorang profesional kesehatan. Kekerasan terhadap dokter dan perawat bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan juga kejahatan hukum yang harus ditindak tegas.

### Fenomena yang Mengkhawatirkan

Ini bukan kasus tunggal. WHO dan ILO telah lama mencatat bahwa kekerasan di fasilitas kesehatan adalah ancaman global. Data WHO 2022 menunjukkan 8-38% tenaga medis di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau verbal. Di Indonesia, Kemenkes mencatat 71 laporan resmi pada 2023, meski angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan.

Psikologi menjelaskan fenomena ini melalui teori *expectation disconfirmation*—ketika harapan pasien atau keluarganya tidak terpenuhi, kekecewaan bisa berubah menjadi amuk. Namun, memahami penyebab bukan berarti membenarkan tindakan kekerasan. Ada mekanisme pengaduan dan jalur hukum yang bisa ditempuh tanpa harus mengancam keselamatan tenaga medis.

### Peran Rumah Sakit dalam Perlindungan Tenaga Medis

Rumah sakit tidak boleh abai. Standar akreditasi seperti KARS Edisi 1.1 dan Joint Commission International (JCI) menekankan keamanan tenaga kesehatan sebagai indikator mutu layanan. Misalnya:

– KARS mewajibkan rumah sakit menjamin keselamatan pekerja (Bab TKRS 9).

– JCI melalui standar FMS.6 dan IPSG menyatakan keamanan staf adalah bagian dari keselamatan pasien.

Artinya, rumah sakit yang membiarkan kekerasan terjadi telah gagal memenuhi standar profesional. Perlindungan tidak cukup dengan menempatkan satpam di setiap sudut, melainkan harus dibangun sebagai budaya organisasi. Beberapa langkah krusial:

– Edukasi keluarga pasien sebelum perawatan.

– Prosedur pengaduan yang jelas dan transparan.

– Protokol penanganan konflik yang terlatih.

– Pencatatan insiden untuk evaluasi berkala.

### Belajar dari Negara Lain

Beberapa negara sudah memiliki sistem perlindungan yang lebih matang:

– Australia: Menerapkan *Code Black* sebagai respons cepat terhadap ancaman kekerasan.

– Jepang: Memiliki *Patient Relations Office* yang menjadi mediator sebelum konflik meluas.

– Kanada: Memberlakukan hukuman pidana khusus bagi pelaku kekerasan terhadap tenaga medis sejak 2021.

Organisasi profesi seperti IDI juga harus lebih proaktif—tidak sekadar mengeluarkan pernyataan, tetapi juga menyediakan bantuan hukum 24 jam dan pendampingan hingga ke tingkat daerah. Contohnya, *British Medical Association* di Inggris menyediakan hotline darurat dan konsultan hukum untuk anggotanya.

### Tanggung Jawab Negara

Perlindungan tenaga medis sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 17/2023 tentang Kesehatan dan UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan. Namun, aturan ini akan sia-sia tanpa penegakan yang konsisten. Setiap kasus harus:

– Dicatat dalam registri nasional insiden keselamatan kerja tenaga kesehatan.

– Diproses hukum secara transparan.

– Dijadikan dasar kebijakan pencegahan di masa depan.

Penegakan hukum yang tegas bukan hanya tentang keadilan bagi korban, tetapi juga sinyal bahwa negara serius melindungi para penjaga kesehatan masyarakat.

### Dampak yang Lebih Luas

Ketika dokter bekerja dalam ketakutan, kualitas layanan akan menurun, tenaga medis berbakat mungkin hengkang, dan kepercayaan publik pada sistem kesehatan bisa runtuh. Kasus di RSUD Sekayu harus menjadi momentum perubahan. Melindungi tenaga medis bukan sekadar kewajiban moral, tetapi kebutuhan strategis untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh.

Pada akhirnya, menjaga keselamatan dokter sama dengan menjaga nyawa dan martabat kita semua.