Di era digital yang serba cepat, muncul fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan: keadilan seolah hanya bisa diraih jika sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Psikolog dan filsuf politik seperti Hannah Arendt dan Jean Baudrillard memberikan lensa tajam untuk memahami dinamika ini, yang mereka sebut sebagai gejala “No Viral, No Justice”.

Ruang Publik yang “Mati” dan Keadilan yang Rapuh

Fenomena ini mengungkap sebuah realitas pahit: lembaga publik yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan keadilan—seperti parlemen, pengadilan, dan birokrasi—telah kehilangan fungsinya. Ketika warga merasa tak lagi didengar melalui saluran resmi, mereka beralih ke media sosial sebagai senjata baru untuk menuntut keadilan. Namun, keadilan ala viral ini ibarat rumah dari kartu: mudah runtuh karena bergantung pada algoritma dan tren yang berubah sekejap.

Hiperealitas dan Paradigma “Yang Penting Jalan”

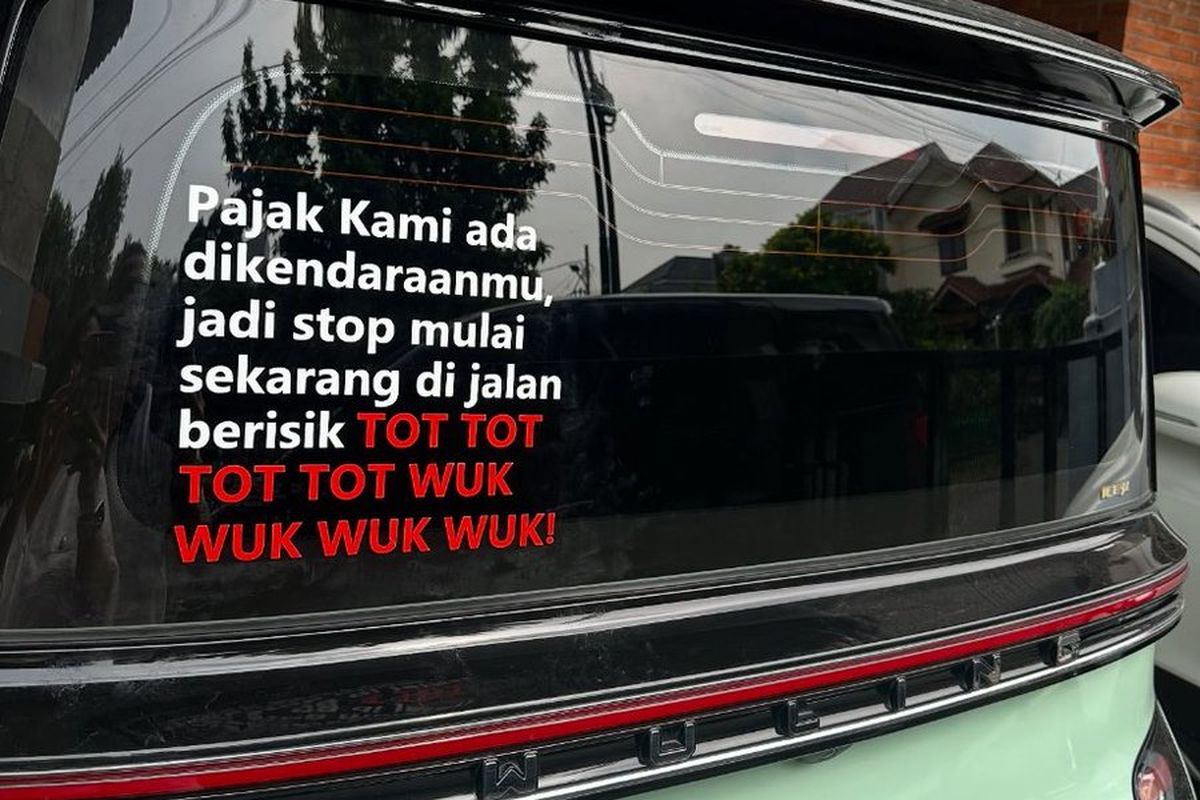

Baudrillard mengingatkan kita tentang bahaya “hiperealitas”, di mana citra dan narasi viral sering kali mengaburkan kebenaran sebenarnya. Dalam konteks ini, paradigma “yang penting jalan” justru bisa menjadi bumerang: ia menekan nalar kritis dan menggantikan substansi dengan pencitraan semata. Akibatnya, solusi yang muncul sering kali bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah.

Jalan Keluar: Reformasi dan Literasi Digital

Untuk memutus lingkaran ini, diperlukan langkah-langkah konkret:

- Reformasi struktural untuk memperkuat institusi penegak hukum dan birokrasi.

- Transparansi radikal agar masyarakat tidak lagi merasa terpinggirkan.

- Literasi digital kritis untuk membedakan antara realitas dan ilusi di dunia maya.

Hanya dengan demikian, ruang publik yang sehat dan nalar kritis masyarakat bisa kembali tumbuh—tanpa harus bergantung pada viralitas semata.